あみものや工房ブログ

「楽しく編もう♪寄り道大歓迎」といつも2・3個の作品を同時進行で編んでいます

decobocoが移動レッスンで見本作品や講師の趣味で編んだ作品が見せれないことが多いのでブログにアップしています

使用している糸などの材料や参考にした本などの紹介

編み方のポイント(たまに動画有)、編み物に関連したことを書いたブログです

decobocoプロフィール

deco.boco あみものや工房 で編み物活動しています

手芸全般に大好きだけれど編み物歴だけ異常に長く続いている

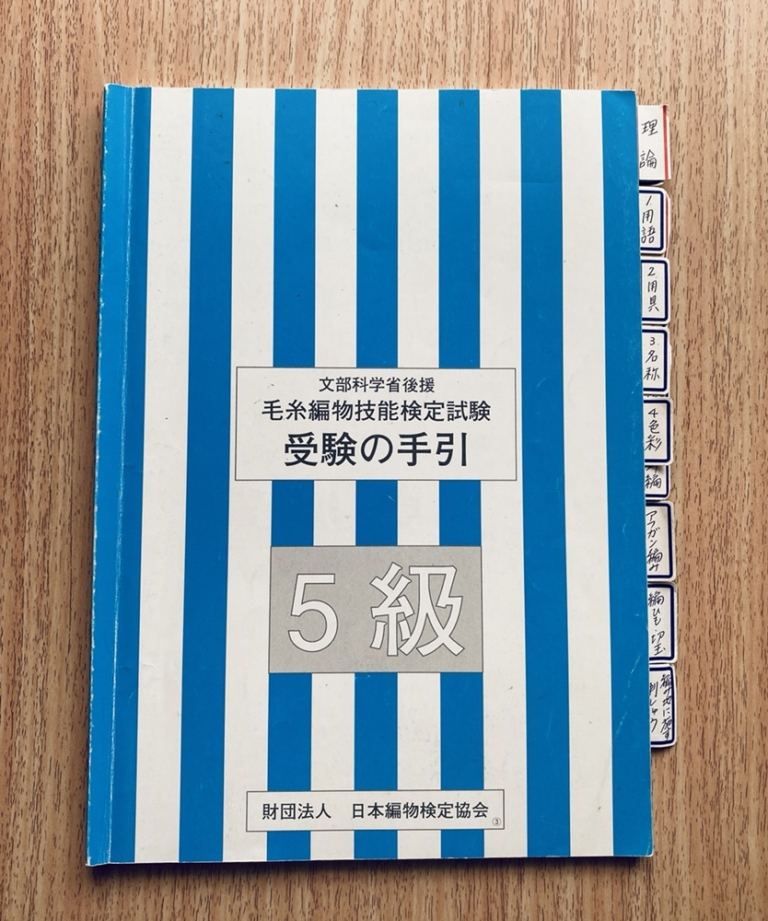

編み物の「沼」にはまってしまい、編物の資格などにチャレンジしていくうちに趣味を仕事にしちゃいました!(編み物講師歴10年)

有資格

手編み師範・手編物検定1級(試験審査委員)・高嶋タティング講師・魔法の1本針インストラクター・ジャンティ織インストラクターなど

decobocoをもう少し知りたい方は こちら

PICKUP

あみものや工房編み物教室

decobocoあみものや工房の編み物教室では

編みたい作品を編むのはもちろんですが、「編み物の先生」の資格取得が可能です。

decobocoあみものや工房

あみものや工房では 日常的に編物を楽しめ、心と身体の平穏と編み人(あみびと)を増やすことを目標に、日々編み物活動しています